STUTTGART, Shmuel-Dancyger-Platz2

Summer School

16.–18. September 2025

Die dreitägige Summer School „STUTTGART, Shmuel-Dancyger-Platz2“ findet anlässlich der offiziellen Einweihung des neuen Shmuel-Dancyger-Platzes statt und untersucht ausgehend von der Person Shmuel Dancygers und vom Akt der „Benennung“, wie sich an Geschichte und Gesetz des Namens Kontinuitäten von Antisemitismus, Rassismus und nationalistischen Ideologien ablesen lassen und wo sich diese Tendenzen bis in die Gegenwart fortsetzen.

Mit Gesprächen, Workshops und einer Stadtwanderung. Mit Io Josefine Geib, Hazel Rosenstrauch, Johannes Czakai, Tal Hever-Chybowski, der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Haupt- und Personalamt der Stadt Stuttgart, der Stiftung Geißstraße, einem Gedicht von Szama (Shammai) Waks, einer Fotografie von Marnie Jazwicki und einem Testimony der USC Shoah Foundation.

Mit „STUTTGART, Shmuel-Dancyger-Platz2“ setzen die Künstlerin Ann-Kathrin Müller und die Autorin Judith Engel die Reihe „STUTTGART,“ zur Geschichte des ehemaligen DP-Centers in der Reinsburgstraße in Stuttgart-West fort. Die Reihe startete 2024 mit der Summer School „STUTTGART, Reinsburgerstrasse1“, die ausschlaggebend für die Benennung des Shmuel-Dancyger-Platzes war.

Anmeldung zur Summer School:

Wir freuen uns über eine Anmeldung bis zum 10. September unter

info@stuttgart-reinsburgerstrasse.de

Programm

Die dreitägige Summer School „STUTTGART, Shmuel-Dancyger-Platz2“ findet rund um die Einweihung des neuen Shmuel-Dancyger-Platzes in Stuttgart West statt. In Gesprächen, Workshops und einer Stadtwanderung kontextualisiert, kommentiert und befragt die Summer School die offizielle Benennungszeremonie. Gemeinsam mit Expert*innen setzen sich Teilnehmer*innen umfassender mit der Biografie des Schoah-Überlebenden Shmuel Dancygers auseinander, der im Displaced-Persons-Center in der Reinsburgstrasse seine Familie wiederfand und wenig später bei einer Razzia von einem Stuttgarter Polizisten erschossen wurde. Die Tat ist bis heute ungeklärt, der Name Shmuel Dancygers im Stuttgarter Stadtgedächtnis kaum präsent und auch der Name des Täters bleibt lange unbekannt. Die Summer School knüpft an die Biografie Shmuel Dancygers und den Akt der „Benennung“ an. Sie verhandelt, wie sich an Geschichte und Gesetz des Namens Kontinuitäten von Antisemitismus, Rassismus und nationalistischen Ideologien ablesen lassen und diskutiert, wo sich diese Tendenzen bis in die Gegenwart fortsetzen. Am Motiv des Namens lässt sich einerseits eine Debatte über die machtpolitische Ebene von Straßen- und Platzbenennungen führen. Andererseits zeigen sich an den Streits darüber, wer welchen Namen tragen darf, Kontinuitäten von Antisemitismus, die in den Namensänderungsgesetzen für Juden*Jüdinnen der Nationalsozialisten gipfeln, aber bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Zuletzt führt die Frage nach dem Namen auch zu übergeordneten Fragen nach Identität.

Dienstag, 16.09.

| 15:30 |

Begrüßung der angemeldeten Teilnehmer*innen Ort: Hotel Silber |

| 16:00–16:45 |

Kontinuitäten und Brüche: Die Geschichte der Württembergischen Polizei von 1928 bis 1946 Ort: Hotel Silber In einem zehnminütigen Input stellt die Geschäftsführerin Elke Banabak die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber vor. Anschließend führt Natalia Kot durch die Ausstellung. Die Führung nimmt die Geschichte der Stuttgarter Polizei zwischen 1928 und 1945 in den Blick und umreißt kritisch deren Neugründung nach 1945. Die Einblicke in die Stuttgarter Polizeigeschichte während dieser Zeit ermöglichen ein tiefergehendes Verständnis der Razzia, bei der Shmuel Dancyger 1946 erschossen wird.

|

| 16:45–17:30 |

„Schläft wieder die Welt, geht zurück die Zeit?!“: Antisemitische Kontinuitäten und die Hintergründe der Polizei-Razzia in der Reinsburgstraße Ort: Hotel Silber Die Historikerin Io Josefine Geib vergegenwärtigt die Geschichte des DP-Centers in der Reinsburgstraße und geht auf die Razzia der Stuttgarter Polizei ein, bei der der Schoah-Überlebende Shmuel Dancyger erschossen wurde. Das Thema des „Namens” berührt hier die Geschichte der damals von Polizei und Besatzungsmacht nicht gewollten Aufklärung des Mordes. Der Täter hätte 1946 identifiziert werden können, denn seitens der jüdischen Überlebenden lagen Hinweise zu seinem Namen vor. Dies ist wesentlicher Grund dafür, dass sich die Identität des Täters heute, wie die Recherchen von Geib zeigen, zwar nicht mehr eindeutig, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit noch rekonstruieren lässt.

|

| Io Josefine Geib hat an der Goethe-Universität Frankfurt und der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris Geschichte studiert, mit einem Schwerpunkt auf Antisemitismus- und Holocaustforschung. Aktuell promoviert sie in Frankfurt zur Wiedergutmachung des NS-Bücherraubs in Frankreich. Selbst in der Reinsburgstraße aufgewachsen, hat sie 2021 ihre Masterarbeit über die Geschichte des Stuttgarter DP-Camps geschrieben, die 2024 in überarbeiteter Fassung in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Stuttgart erschienen ist. | |

| 17:30–18:00 |

Pause |

| 18:00–20:00 |

Testimony of Morris Dancyger Ort: Hotel Silber In einem Interview, das die Calgary Jewish Federation 2008 aufgezeichnet hat und das sich heute im Archiv der USC Shoah Foundation befindet, erzählt Morris Dancyger, der Sohn Shmuel Dancygers, vom erstarkenden Antisemitismus in Polen, dem Aufwachsen im Ghetto, vom Überleben in Auschwitz und von der Zeit danach. Er berichtet von der Zeit im DP-Center in der Reinsburgstraße und von der Razzia am 29. März 1946. Er spricht aber auch über einen langen Weg des Ankommens in Kanada und über die Gründung des Staates Israel, die er vor Ort erlebt hat. Ein moderiertes Gespräch im Anschluss schafft Raum für Fragen und Austausch des Publikums.

|

Mittwoch, 17.09.

| 09:00–09:45 |

“My father has a street named in Stuttgart after him. Ort: Charlottenplatz Ausgehend von der klanglichen Ähnlichkeit der Begriffe „Danziger / Dancyger“ befragen die Teilnehmer*innen das ungleiche Wortpaar: „Danziger“ der eingedeutschte Nachname des Schoah-Überlebenden Shmuel Dancygers und „Danziger“ der Verweis auf die polnische Stadt Danzig (poln. Gdańsk. [ɡdaɲsk]), die zum strategischen Ziel und identitätsstiftenden Sehnsuchtsort für die Nationalsozialisten wurde. So war beispielsweise der Stuttgarter Charlottenplatz von 1934 in „Danziger Freiheit“ umbenannt worden, um dem revisionistischen Anspruch Ausdruck zu verleihen, den im Zuge des Versailler Vertrages entstandenen, souveränen Staat „Freie Stadt Danzig“ wieder in das Deutsche Reich einzugliedern. Auf der Danziger Westerplatte begann 1939 schließlich auch der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen.

Was geschieht, wenn sich zwei eigentlich konträre Begriffe auf diese Weise überlagern und im selben Klang verschmelzen? Das Homonym Danziger / Dancyger hatte selbst bei Morris Dancyger, dem Sohn Shmuel Dancygers, zu einem Missverständnis geführt. Schon 2008 nimmt er in einem Interview mit der USC Shoah Foundation an, es gäbe in Stuttgart bereits einen Danziger / Dancyger Platz, der an seinen Vater Shmuel Dancyger erinnert. Allerdings findet sich heute in Stuttgart lediglich eine Danziger Straße, die 1935 nach der Stadt Danzig benannt wurde, denn die Umbenennung des Charlottenplatzes in „Danziger Freiheit“ wurde 1945 wieder rückgängig gemacht.

|

| 10:00–10:15 |

Geißstraße 7 Ort: Geißstraße 7 In der Geißstraße 7 treffen die Teilnehmer*innen auf Sabrina Maag, die gemeinsam mit Martin Steeb das Stiftungsbüro der Stiftung Geißstraße leitet. In einem kurzen Gespräch gibt Sabrina Maag einen Einblick in die Geschichte und Programmatik der Stiftung, deren Gründung auf einen schweren Brandanschlag am 16. März 1994 zurückgeht. Das heutige Stiftungsgebäude war damals vorrangig von Geflüchteten und Menschen nichtdeutscher Herkunft bewohnt worden und überbelegt. Beim Anschlag starben sieben Menschen, sechzehn erlitten Verletzungen.

|

| 10:20–10:55 |

Zur über 25-jährigen Erinnerungsarbeit um den Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz Ort: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz Die Initiative Stiftung Geißstraße hatte in den 1990er Jahren einen Prozess in Gang gesetzt, der 1998 in der Benennung eines Platzes nach dem Stuttgarter Joseph Süßkind Oppenheimer mündete. In variierenden Begegnungsformaten versucht die Stiftung seitdem die Erinnerung an Oppenheimer wachzuhalten und hat auch die Umgestaltung des stark vernachlässigten Platzes und die Errichtung eines offiziellen Erinnerungsortes miterwirkt, der 2024 eingeweiht wurde. Im Gespräch mit Michael Kienzle, der die Stiftung 1996 mitgründete, lernen die Teilnehmenden den Prozess der Platzbenennung aus der Perspektive der Initiative kennen. Was war in den 1990er Jahren die Motivation, sich für die Benennung eines Platzes nach Joseph Süßkind Oppenheimer einzusetzen? War die Stiftung an der Konzeption des 2024 fertiggestellten Erinnerungsortes beteiligt? Hat sich die Wahrnehmung Oppenheimers seit der Benennung des Platzes im Stadtgedächtnis verändert? Wie plant die Stiftung die Zukunft des Ortes und die weitere Erinnerung an Joseph Süß Oppenheimer?

|

| 11:00–11:35 |

Straßennamen, (Um-)Benennungen und ihre bürokratischen Prozesse Ort: Haupt- und Personalamt der Stadt Stuttgart Andrea Schliwowski (Haupt- und Personalamt der Landeshauptstadt Stuttgart) betreut verschiedene Prozesse von Straßenneu- und Umbenennungen. Im Gespräch mit ihr erfahren die Teilnehmer*innen, welche bürokratischen Schritte der Vorgang einer Straßenbenennung erfordert, wer darüber entscheidet und warum Umbenennungen bewilligt werden oder nicht. Was hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten an den Namen, die für Straßen vorgeschlagen sind, geändert? Wer setzt sich für Umbenennungen ein? Wohin wendet man sich, wenn man selbst eine Umbenennung vorschlagen möchte? Was gilt es dabei zu beachten? Wo wird ein Straßenschild hergestellt und wird es bei der „Einweihung“ tatsächlich „enthüllt“ werden?

|

| 12:10–12:45 |

Ruth, Hedwig und Jean Ort: Jean-Améry-Weg Über drei Biografien und ihre Beziehung zum Namen kommen die Teilnehmenden ins Gespräch über die antisemitische Namenspolitik der Nationalsozialisten. In Textauszügen begegnen sie der Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Ruth Klüger, dem Schriftsteller Jean Améry und der Lehrerin Hedwig Jastrow. Was bedeutete es für diese drei unterschiedlichen Biografien, den Namen zu verlieren, den Namen abgesprochen zu bekommen, den Namen abzulegen oder einen neuen Namen zu wählen? Inwiefern sind Name und Identität eng miteinander verbunden? Warum waren Namen für die Ideologie der Nationalsozialisten so bedeutend, dass sie 1938 eine Reihe von Namensänderungsgesetzen verabschiedeten? Welche individuellen Konsequenzen hatte die nationalsozialistische Namenspolitik und welche Strategien fanden Einzelne im Umgang damit? Was ist von den „Namensänderungsgesetzen“ nach 1945 geblieben? Was verbinden die Teilnehmer*innen mit ihren eigenen Namen?

|

| 13:00–13:45 |

Pause mit MittagessenOrt: Künstlerhaus Stuttgart |

| 13:45–14:45 |

Shmuel Dancyger oder Samuel Danziger? Ort: Künstlerhaus Stuttgart Shmuel Dancyger oder Samuel Danziger? Die Frage, welcher Name der korrekte ist und wer eigentlich entscheidet, welcher Name verwendet wird, ist der Ausgangspunkt dieses Vortrags, in dem sich der Historiker Johannes Czakai mit der Geschichte jüdischer Vor- und Familiennamen beschäftigt. In einem historischen Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen jüdischer und nichtjüdischer Namensgebung wird er der Frage nachgehen, inwiefern es sich bei den Namen von Jüdinnen und Juden um Fremd- oder Selbstbezeichnungen handelt. Zentral ist dabei der Umstand, dass die Mehrheit der Jüdinnen und Juden erst Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhundert staatlich dazu gezwungen wurde, feste Familiennamen anzunehmen. Stereotype Namensmuster fanden den Weg ins kollektive Gedächtnis und bis heute haben viele Menschen eine Vorstellung davon, wie ein „typisch“ jüdischer Name aussieht. In seinem Vortrag wird Czakai nicht nur zeigen, wie vermeintlich jüdische Namen immer wieder Zielscheibe antisemitischen Spotts wurden, sondern auch, welche Möglichkeiten es für Jüdinnen und Juden gab, ihre Namen als Mittel der Selbstermächtigung zu nutzen.

|

| Johannes Czakai ist Historiker und Postdoc der Martin Buber Society of Fellows an der Hebräischen Universität in Jerusalem, wo er zur Geschichte jüdischer Konversionen zum Christentum in der frühen Neuzeit forscht und lehrt. 2020 schloss er seine Promotion am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin ab. Seine mehrfach ausgezeichnete Dissertation erschien 2021 unter dem Titel Nochems neue Namen. Die Juden Galiziens und der Bukowina und die Einführung deutscher Vor- und Familiennamen 1772–1820 (Göttingen: Wallstein 2021). | |

| 15:10–16:00 |

Müller, Maier, Schulze? Ort: Reinsburgstraße 197 Die Gruppe liest die Klingelschilder an einer der Eingangstüren der Reinsburgstraße 197, erfährt anhand unterschiedlicher Quellen die Namen einiger ehemaliger Bewohner*innen des Gebäudes und recherchiert die Gründe für deren (Aus-) oder Einzug. Über die performativ angelegte Recherche stellt sich die Frage, welche Geschichte das Klingelschild des eigenen Wohnorts erzählt. Welche Namen fanden sich vor 90, 80, 70, 50 Jahren an den Türen der Wohnungen und was erzählen sie über die langfristigen Auswirkungen des nationalsozialistischen Völkermords und dessen Vorgeschichte? Welche Namen finden sich heute auf den Klingelschildern, welche Geschichten treffen innerhalb einer Hausgemeinschaft aufeinander und was erzählen sie über die „Verfasstheit“ der Gegenwart?

|

| 16:00–16:30 |

Pause |

| 16:30–18:00 |

Offizielle PlatzbenennungOrt: Shmuel-Dancyger-Platz Mit Reden von Muhterem Aras MdL, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg und Dr. Fabian Mayer, Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart. |

| Mit einem Gespräch zwischen der Historikerin Io Josefine Geib, dem Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs Michael Kashi und Howard Dancyger, dem Enkel Shmuel Dancygers. | |

| Mit einer lyrischen Lesung des Gedichts „Cum Tojt fun Dancyger Szmil“ von Szama (Shammai) Waks und einer historischen Fotografie aus dem Archiv des YIVO Institute for Jewish Research New York, die übergroß vom 15.–24. September auf einer Bildtafel auf dem neuen Shmuel-Dancyger-Platz zu sehen sein wird. | |

| Die Platzeinweihung endet mit einem informativen Rundgang zur neugestalteten Erinnerungsstele, zur Summer School, zu den historischen Ereignissen uvm. | |

| Moderation: Ann-Kathrin Müller und Judith Engel (Künstler*innen-Team der Summer-School-Reihe „STUTTGART,“) |

Donnerstag, 18.09.

| 10:00–12:00 |

Erinnern und „bewältigen“ Ort: Künstlerhaus Stuttgart In den letzten dreißig Jahren haben sich rund um die Erinnerungskultur einige Rituale, auch Floskeln entwickelt. Welche Bilder tauchen auf, wenn Sie von Juden, Gedenken, Holocaust oder Displaced Persons lesen oder hören? Wie fremd oder anders nehmen wir „die Juden“ wahr, und wie könnte ein der heutigen Zeit angemessenes Gedenken 80 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft aussehen?

|

| Da wir in dem Workshop Bilder und Assoziationen sammeln und diskutieren wollen, werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, einige Stichworte zu dem Thema mitzubringen. | |

| Hazel Rosenstrauch geboren in London, aufgewachsen in Wien, Studium (Germanistik, Soziologie, Empirische Kulturwissenschaften) in Berlin und Tübingen. Uni-Dozentin, Journalistin, Redakteurin, Autorin mehrerer Bücher. Lebt in Berlin. | |

| www.hazelrosenstrauch.de |

Platzeinweihung am 17.09. um 16:30 Uhr

Mit Reden von Muhterem Aras MdL, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg und Dr. Fabian Mayer, Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart.

Mit einem Gespräch zwischen der Historikerin Io Josefine Geib, dem Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs Michael Kashi und Howard Dancyger, dem Enkel Shmuel Dancygers.

Mit einer lyrischen Lesung des Gedichts „Cum Tojt fun Dancyger Szmil“ von Szama (Shammai) Waks.

„Cum tojt fun Dancyger Szmil“ Tal Hever-Chybowski übersetzt das Gedicht „Cum tojt fun Dancyger Szmil“ von Szama (Shammai) Waks ins Deutsche und erstellt eine Aufnahme der jiddischen Rezitation. Das Gedicht wurde am 8. April 1946 in einer Sonderausgabe der DP-Zeitschrift „Ojf der Fraj“ veröffentlicht, die dem Tod Shmuel Dancygers gewidmet war. Die Ausgabe erschien aufgrund technischer Beschränkungen in lateinischer Transliteration (polnische Orthographie) statt im üblichen hebräischen Alphabet, da keine hebräischen Drucksätze in Stuttgart verfügbar waren – sie waren wie vielerorts in Deutschland von den Nationalsozialisten geraubt oder zerstört worden. Während der Zeremonie wird die Aufnahme der jiddischen Rezitation abgespielt, während das Publikum dem Text in deutscher Übersetzung folgen kann. Ein Nachdruck des Gedichts wird in drei Versionen verteilt: in der ursprünglich veröffentlichten lateinischen Transliteration, in hebräischen Buchstaben und in deutscher Übersetzung. Dieses Vorgehen würdigt die Stimme und kulturelle Produktion der DP-Bewohner und verleiht der Klangdimension der jiddischen Sprache ihren gebührenden Platz. Das Gedicht stellt die Stimme der betroffenen Juden im DP-Lager dar und bildet den lyrischen Höhepunkt dieser historischen Ausgabe.

|

|

| Tal Hever-Chybowski ist Wissenschaftler und Kulturaktivist mit Spezialisierung auf Jiddisch und jüdischer Geschichte. Von 2014 bis 2025 leitete er das Pariser Jiddisch-Zentrum – Medem-Bibliothek. Seit 2025 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Judaistik/Jüdische Studien der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er unterrichtete jiddische Sprache und Literatur am YIVO Institute for Jewish Research, dem Yiddish Book Center, der Freien Universität Berlin, der Universität Basel, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Mannheim. Als Autor und Übersetzer publiziert er in mehreren Sprachen, seine Arbeiten erschienen u.a. in Forverts, In geveb und Philological Encounters. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auch als Schauspieler aktiv und trat in den Netflix-Produktionen Unorthodox (2020) und Transatlantic (2023) auf. |

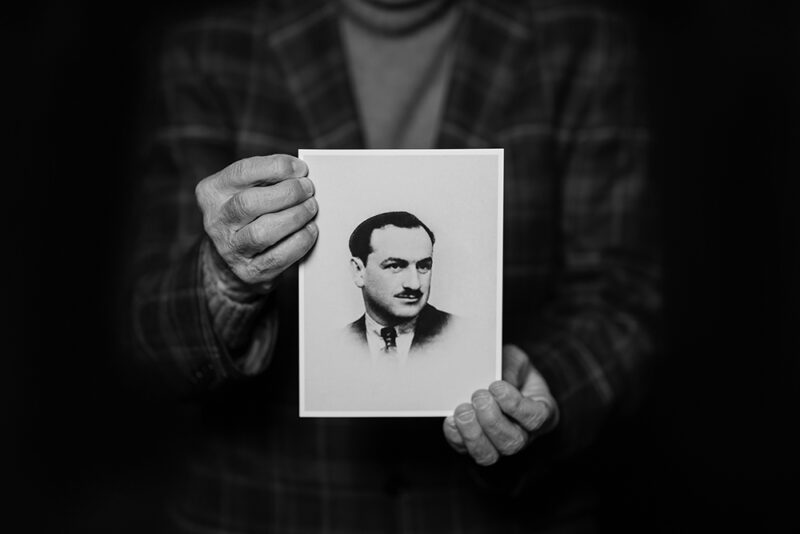

Mit einer historischen Fotografie aus dem Archiv des YIVO Institute for Jewish Research New York, die übergroß vom 15.–24. September auf einer Bildtafel auf dem neuen Shmuel-Dancyger-Platz zu sehen sein wird.

Die Platzeinweihung endet mit einem informativen Rundgang zur neugestalteten Erinnerungsstele, zur Summer School, zu den historischen Ereignissen uvm.

Moderation: Ann-Kathrin Müller und Judith Engel (Künstler*innen-Team der Summer-School-Reihe „STUTTGART,“)

Großflächenplakat (Temporäre Installation)

Shmuel-Dancyger-Pkatz, 15.–24. September 2025

Die übergroß dargestellte Schwarzweißfotografie, die heute im YIVO Institute for Jewish Research in New York liegt, zeigt Bewohner*innen des Centers für polnisch-jüdische Displaced Persons Stuttgart-West bei einer Demonstration auf der Reinsburgstraße. Mit Hilfe von Bannern verleihen sie ihrem Protest Ausdruck. Sie hatten sich am 4. April 1946 versammelt, nachdem am 29. März der 36-jährige Schoah-Überlebende Shmuel Dancyger auf der Reinsburgstraße von einem Stuttgarter Polizisten erschossen worden war. Bereits am 2. April 1946 hatte die Stuttgarter Zeitung einen Beschluss des Oberbefehlshabers der amerikanischen Truppen in Deutschland vermeldet, der es der deutschen Polizei fortan verbot, DP-Center zu betreten.

Büchertisch

In Kooperation mit Wolfgang Zwierzynski von der literarischen Buchhandlung Quichotte in Tübingen ist am 17. und 18.09. ein Büchertisch mit ausgewählter Literatur der Referent*innen eingerichtet. Es kann nur bar bezahlt werden.

Der Shmuel-Dancyger-Platz befindet sich hier:

Shmuel Dancyger

Shmuel Dancyger wurde 1910 in Radóm (Polen) geboren. Mit seiner Frau Regina Dancyger (geb. Mandelbaum) hatte er zwei Kinder, die 1935 geborene Yaffa (Saba) und den 1940 geborenen Morris (Marek). Zu den wenigen Dingen, die seine Familie heute über ihn weiß, gehört, dass er ein guter Tänzer war und sehr gesellig, dass er Partys mochte und sich gut kleidete. Seine Frau Regina Dancyger beschrieb ihn laut seines Enkels Howard Dancyger als einen lebenslustigen Menschen. Er stammte aus einer Rabbinerfamilie, war aber nicht daran interessiert, diesen Weg einzuschlagen. Als junger Mann diente er in der polnischen Armee und war dort zahlreichen antisemitischen Übergriffen ausgesetzt.

Mit Unterstützung seines Schwiegervaters eröffnete Shmuel Dancyger in Radóm drei verschiedene Einzelhandelsgeschäfte. Mit allen Geschäften geriet er in wirtschaftliche Schwierigkeiten. In einem Interview schildert sein Sohn Morris den erstarkenden Antisemitismus der nicht-jüdischen Bevölkerung Radóms, der zum Boykott und schließlich zum Bankrott der Geschäfte führt. Studenten protestierten vor Shmuel Dancygers Laden und forderten Kunden auf, nicht bei Juden zu kaufen. Zusammen mit seiner Familie wurde er nach der deutschen Besetzung Polens in das Radómer Ghetto gezwungen. 1943 musste er in einer Waffenfabrik Zwangsarbeit verrichten. Er überlebte Auschwitz und das Konzentrationslager Mauthausen. Auf einer Karte des Konzentrationslagers Gusen, wo er sich 1945 befindet, findet sich die Berufsbezeichnung Schlosser. Im Konzentrationslager Gusen wurde er von der französischen Armee befreit und zur Rehabilitation nach Paris gebracht. 1946 fand er seine Familie im DP-Center in Stuttgart wieder, die in der Reinsburgstraße 197 B wohnte und Pläne eines Umzugs nach Frankreich verfolgte. Am 29. März 1946 wurde Shmuel Dancyger von einem Stuttgarter Polizisten auf der Reinsburgstraße in Folge einer Razzia erschossen. Er wurde am selben Tag auf dem jüdischen Teil des Friedhofs in Steinhaldenfeld begraben. Die Tat blieb juristisch ungeklärt, die antisemitischen und rassistischen Motive der Razzia sind aus heutiger Perspektive aber offensichtlich.

Shmuel Dancyger was born in Radóm, Poland, in 1910. He and his wife Regina Dancyger (née Mandelbaum) had two children, Yaffa (Saba), born in 1935, and Morris (Marek), born in 1940. Among the few things his family knows about him today is that he was a good dancer and very social, that he liked parties and dressed well. According to his grandson Howard Dancyger, his wife Regina Dancyger described him as a fun-loving person. He came from a family of rabbis, but was not interested in following in their footsteps. As a young man, he served in the Polish army, where he was subjected to numerous anti-Semitic attacks.

With the support of his father-in-law, Shmuel Dancyger opened three different retail stores. He ran into financial difficulties with all of them. In an interview, his son Morris describes the growing anti-Semitism among the non-Jewish population of Radóm, which led to a boycott and ultimately to the bankruptcy of the shops. Students protested in front of Shmuel Dancyger’s shop and urged customers not to buy from Jews. Together with his family, he was forced into the Radóm ghetto after the German occupation of Poland. In 1943, he was forced to perform hard labour in a weapons factory. He survived Auschwitz and the Mauthausen concentration camp. On a map of the Gusen concentration camp, where he was in 1945, his occupation is listed as locksmith. He was liberated from the Gusen concentration camp by the French army and taken to Paris for rehabilitation. In 1946, he was reunited with his family at the DP centre in Stuttgart, who were living at Reinsburgstraße 197 B and planning to move to France. On 29 March 1946, Shmuel Dancyger was shot dead by a Stuttgart police officer on Reinsburgstraße during a raid. He was buried the same day in the Jewish section of the cemetery in Steinhaldenfeld. The crime remained legally unresolved, but from today’s perspective, the anti-Semitic and racist motives behind the raid are obvious.

STUTTGART, Reinsburgerstrasse1 , 4.–7. September 2024

1946 wird der Shoa‐Überlebende Shmuel Dancyger bei einer Razzia in der Reinsburgstraße von der Stuttgarter Polizei erschossen. Die Tat bleibt ungeklärt. Heute erinnert eine Stele an ihn und die über tausend polnischen jüdischen Displaced Persons, die von 1945 bis 1949 in Stuttgart‐West untergebracht waren. Wovon wenig erzählt wird, ist das selbstverwaltete Alltagsleben: Neben verschiedenen Bildungseinrichtungen und vielfältigen Kulturveranstaltungen gab es in der Reinsburgstraße eine Synagoge, einen eigenen Fußballclub, eine koschere Küche, den „Café-Klub Tel Aviv“, sowie eine Krankenstation und eine eigene Polizei. Auch eine Zeitung wurde herausgegeben. Heute ist dies weitestgehend unsichtbar, nur die Gebäude sind als stumme Zeugen erhalten geblieben.

Während der Summer School wurde die ortsspezifische Geschichte im Kontext aktueller künstlerischer und kultureller Diskurse vergegenwärtigt. Dazu wurde deutsche Erinnerungskultur vor dem Hintergrund antisemitischer, rassistischer und rechtsextremer Kontinuitäten in Deutschland diskutiert. Eine Stadtwanderung führte in zwei Etappen von Bad Cannstatt in die Reinsburgstraße nach Stuttgart-West.

Mit Gesprächen, Führungen, Workshops und Vorträgen, u.a. von Hannah Peaceman, Monty Ott, Ruben Gerczikow, Avi Palvari, Tamar Lewinsky, Juliane Bischoff, Josefine Geib, Günter Riederer, Karin Autenrieth. Mit Filmen von Chantal Akerman, Hito Steyerl, Maya Schweizer, Arkadij Khaet/Mikey Paatzsch und Cana Bilir-Meier, einem Buch von Judith Coffey und Vivien Laumann und einer Ausstellung im Schaufenster des Versicherungsbüros von Achim Lesnisse.

Eine Veranstaltung von: Ann-Kathrin Müller und Judith Engel in Kooperation mit dem Künstlerhaus Stuttgart im Rahmen von HIDDEN PLACES – Stuttgart neu erzählt des Kulturamts Stuttgart. Mit großzügiger Unterstützung des Künstlerhaus Stuttgart, der Landeshauptstadt Stuttgart, Ritter Sport, der LBBW-Stiftung und der Berthold Leibinger Stiftung.

Über das künstlerische Team

Die Künstlerin Ann-Kathrin Müller und die Autorin Judith Engel erarbeiten seit 2020 ortsspezifische und ortskritische Projekte zu erinnerungskulturellen Themen. Die Formate variieren zwischen installativen Begehungen, künstlerischen Stadtspaziergängen, Ausstellungsformaten, Audiowalks und Publikationen.

Mit „STUTTGART, Shmuel-Dancyger-Platz2“ setzen die Künstlerin Ann-Kathrin Müller und die Autorin Judith Engel die Reihe „STUTTGART,“ zur Geschichte des ehemaligen DP-Centers in der Reinsburgstraße in Stuttgart-West fort. Die Reihe startete 2024 mit der Summer School „STUTTGART, Reinsburgerstrasse1“, die ausschlaggebend für die Benennung des Shmuel-Dancyger-Platzes war.

Ann-Kathrin Müller begegnet Körpern, Dingen, Orten und Landschaften aus einer archäologischen Perspektive. In Auseinandersetzung damit entstehen performative Interventionen, ortskritische Installationen, Bildreihen, Video- und Audioarbeiten oder Publikationsformate, die meist in interdisziplinären Kontexten erarbeitet werden. Zusammen mit unterschiedlichen Institutionen entwickelt sie diskursive und vermittelnde Formate. Ann-Kathrin Müller hat Kunsterziehung und Fotografie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart studiert und war Meisterschülerin im Weissenhof-Programm. An der Universität Stuttgart studierte sie Politikwissenschaft und forschte zur Bildberichterstattung vor dem Hintergrund transnationaler Vergesellschaftungs- und Vergemeinschaftungsprozesse. Ihr Aufsatz „What shall I cook?“ Erna Meyer’s WIZO-Cookbook in the field of tension between Nation building and shared cultural heritage ist 2024 in Dalya Markovichs und Christiane Dätschs Sammelband Shared Heritage Revisited National and Postnational Dimensions on the Example of Germany, Palestine and Israel erschienen. 2026 ist Ann-Kathrin Müller Stipendiatin an der Cité Internationale des Arts in Paris.

Judith Engel ist Künstlerin und Autorin. Ihre textbasierten Arbeiten gehen von multimedialen Recherchen aus und verstehen sich als Dialog zwischen Text und Bildern, Objekten oder performativen Phänomenen. In künstlerischen Kollaborationen untersucht sie, wie sich aktuelle und vergangenen Gegenwarten in Bild und Sprache fortschreiben. Was erzählt das Sichtbare jenseits dessen, was sich als das Offensichtliche aufdrängt? Besonderes Gewicht liegt dabei auf einer queer-feministischen Perspektive und auf der Forschung zu bildtheoretischen Fragen, die sie 2019 mit ihrer Masterarbeit zur Verstrickung von Bildpolitiken und Herrschaftsformen begann. Sie war 2016 Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude und erhielt 2019 ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg in der Sparte Literatur.

Eine Veranstaltung von Ann-Kathrin Müller und Judith Engel in Kooperation mit dem Künstlerhaus Stuttgart, der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, StolperKunst, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.